耳の病気について

- 急性中耳炎について

- 滲出性中耳炎について

- 滲出性中耳炎の早期発見には・・・

- 滲出性中耳炎の予防について

- 滲出性中耳炎の治療について

- 成人の滲出性中耳炎と治療

- 慢性中耳炎について

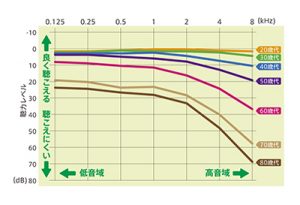

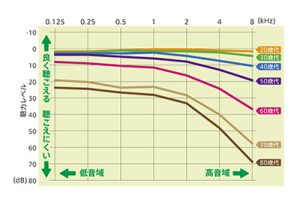

- 年齢による難聴って何歳ころからやってきますか?

- メニエル病の仕組みについて

- 蝸牛型メニエル病 について

- 突発性難聴について

- 耳鳴について

- めまいについて

耳の症状から判断する病気

● 耳が痛い

急性中耳炎・急性外耳炎・先天性耳瘻孔・耳介ヘルペス・三叉神経痛

● 耳だれ(耳漏れ)

急性中耳炎・急性外耳炎・慢性中耳炎・真珠腫性中耳炎・先天性耳瘻孔

● 耳がかゆい

外耳道湿疹・真菌性(かび)外耳炎・耳あか

● 聞こえが悪くなった/耳鳴りがする

次第に・・・耳垢・滲出性中耳炎・急性外耳道炎・騒音性難聴・加齢による難聴・慢性中耳炎

突然に・・・低音障害型難聴(難聴メニエル)・突発性難聴・音響外傷(内耳しんとう)

● 耳がつまった感じがする

次第に・・・耳垢・滲出性中耳炎・慢性中耳炎・耳管機能障害

突然に・・・低音障害型難聴(難聴メニエル)・突発性難聴

● めまいがする( 回転性・グルグル / 浮遊感・ふわっと浮く感じ )

メニエル病(めまいメニエル)・良性発作性頭位めまい症・一過性前庭神経炎・聴神経腫瘍・高血圧

● 耳の中の異物感

耳あか・外耳道異物・外耳道湿疹

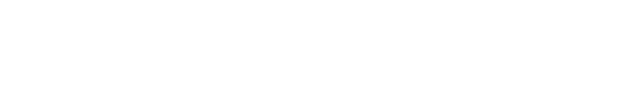

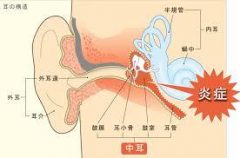

急性中耳炎について

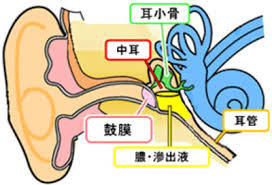

原因

急性鼻炎のウィルスや急性または慢性副鼻腔炎・小児副鼻腔炎(子供の慢性鼻炎)の細菌が、鼻の奥の耳管(耳と鼻をむすぶ管)開口部から中耳の中に入り込み感染に至る。

- 正常な鼓膜

まずは鼻炎が最大の原因です。鼻からの感染する菌には様々なものがあり、鼻から鼻汁を採取して菌の種類と薬剤感受性検査(抗生剤の効果判定)を行い、原因菌を調べ治療を行うこともあります。

痛い中耳炎と痛くない中耳炎について

急性中耳炎は必ずしも痛みが出るとは限りません。痛いから中耳炎も重いという訳ではありません。また痛みがない、もしくは痛みが軽いから中耳炎も軽いとは限りません。特に3歳以下の小児では、鼻炎症状が1週間以上長引いて、急性中耳炎を起こしていても気付かずに過ごしていることも多いのです。鼻炎症状が長引くときは中耳炎の合併を疑い、早めに受診しましょう。

- 急性中耳炎

滲出性中耳炎について

中耳に液体(滲出液)がたまり、音の伝えが悪くなる中耳炎です。しかし通常は痛みがないため、本人が聞こえの悪さを訴えないかぎり気付かない中耳炎でもあります。

原因

① 急性中耳炎(ウィルスや細菌感染)から

⇒感染がおさまり滲出性中耳炎に至る② アレルギー性鼻炎・小児副鼻腔炎

⇒無症状でいつの間にか滲出性中耳炎に至る*上記のよう経過を経て滲出性中耳炎になっていきます

中耳の発育は平均13歳で完成します。6歳以下で中耳炎に罹患すると中耳発育に大きな影響がでます。中耳・上鼓室・乳突同(骨の中が空洞化する)という3つの発育を中耳発育といいます。その中で特に乳突洞の発育がもっとも大切です。

- 右の滲出性中耳炎

- 左の正常な鼓膜

滲出性中耳炎の早期発見には・・・

次のような症状で気付くことがありますが、特に3歳以下の中耳炎は症状を訴えることが少なく、気が付かないうちに治りづらい中耳炎に至ってしまいます。

- 呼んでも振り返らない・聞き返す・言葉が遅い

(いずれも難聴症状ですが、片方の滲出性中耳炎の場合はこれも気付かいないことがあります)- 耳にしばしば指を入れる

(耳に何か入っている感じがして取ろうとしている)

特に3歳以下の滲出性中耳炎は中耳の発育に大きな影響が出るため、治りづらく(難治性)・繰り返す(反復性)滲出性中耳炎になりやすい傾向があります。

次の症状が見られたら早めに耳鼻咽喉科を受診するようにしましょう。

耳鼻科への受診へのヒント

- 鼻水や鼻づまりなど、慢性的に鼻炎症状がつづく

- 発熱をともなう風邪症状(特に鼻炎症状)を起こしたあと、鼻炎症状が1週間以上続いている場合(特に目やにが多く見られる時)

- 耳が痛いと言ったり、耳の痛みがむしろ軽くなったり、盛んに耳に指を入れている(耳に何か入っている感じがする)

- テレビに近づき音量を上げたがる、呼んでも振り返らない、聞き返すことが多い時は特に要注意です。

滲出性中耳炎の予防について

- 鼻水が多い時は頻回に吸ってあげましょう。鼻をかめる子は片方ずつ鼻をかませて下さい。

- 慢性的な鼻炎症状が目立つようなら積極的に鼻炎の原因を調べ、鼻炎の治療を早期におこなうことで中耳炎の合併を未然に防げます。例えばスギ花粉症なら春先、ダニによるアレルギー性鼻炎なら初夏から秋に治療を行うことで中耳炎の予防となります。

- 中耳炎は兄弟間で中耳炎になりやすい傾向があります。下の子(弟・妹)の中耳炎は上の子(兄・姉)の小さい頃の状態を想像させます。また上の子の中耳炎は下の子の数年後の状態を予測させます。「もしかしたら・・・」と疑うことが早期発見・早期診断・早期治療につながります。

滲出性中耳炎の治療について

1 内服薬による鼻炎の治療 ( 抗生剤・アレルギー性鼻炎薬 ・ その他 )

軽症な場合はこれで改善しますが、内服薬による治療で治らないケースもあります。最大の原因は慢性的な鼻炎症状です。

軽症な場合はこれで改善しますが、内服薬による治療で治らないケースもあります。最大の原因は慢性的な鼻炎症状です。

- アレルギー性鼻炎 ( ダニ・ハウスダスト・スギ花粉症 )

- 小児副鼻腔炎(こどもの慢性鼻炎)

- アレルギー性鼻炎+小児副鼻腔炎の合併するケース

鼻炎の原因を知るために当院では次のような検査を行っています。

*アレルギー性鼻炎の検査

採血または迅速アレルギー検査( 当院で行います )

*CT検査(副鼻腔炎と中耳発育)

提携医療機関にておこなう検査です(当院から予約できます)

提携医療機関にておこなう検査です(当院から予約できます)

・細田診療所

・新柴又駅前クリニック

2 鼓膜切開

鼓膜の表面に麻酔薬で表面麻酔を行い(10分程度)、鼓膜を小さく切開し、たまっている膿(急性中耳炎)や滲出液(滲出性中耳炎)を出します。

3 鼓膜チューブの挿入術

極めて治りづらい場合に当院で外来手術として行なっています。1歳以下でも行うこともあります。難聴症状の改善は速やかで、「急に言葉がふえました!」とお母さんから感謝されることもあります。

成人の滲出性中耳炎と治療

大人も子供と同様に滲出性中耳炎になることがあります。一般的に中耳の発育が期待できない成人の滲出性中耳炎は早期の鼓膜切開やチューブ留置術など、子供と比べて治療のペースが速いのが一般的です。

原因

- 子供のころ中耳炎で耳鼻咽喉科へ比較的長期間に通院されていた方が多いようです。

中耳炎のなったことにより中耳の充分な発育が得られず、中耳の予備力を欠いたまま成人になってしまったことが多いようです。中耳発育は通常13歳頃完成します。 - 加齢にともない耳と鼻を結ぶ「耳管」の開閉する機能が低下したことにより、滲出性中耳炎になることがあります。

しかし「難聴を年のせいだ・・・」と思い込んであきらめている方も多く、ついつい受診が遅れるケースも見受けます。高齢者の難聴も改善する場合があります。

慢性中耳炎について

症状

- 難聴や耳鳴りといった聴力障害

- 耳から「膿」が出てくる「耳だれ」症状

このようなことを繰り返すごとに難聴が進行してしまう傾向があります。

子供時代に滲出性中耳炎や急性中耳炎を繰り返していた方が、充分な治療が行き届かず慢性中耳炎に移行したケースが多くみられます。

治療

薬による治療

通院による内服薬や点耳薬(抗生剤)による治療を行います。

手術療法

*鼓膜閉鎖術(要入院)

鼓膜の穴を塞ぐ手術治療です。穴を塞ぐことで聴力の改善と感染予防がを目指します。

*鼓室形成術(要入院)

中耳の慢性炎症の除去や鼓膜閉鎖を含む手術療法です。手術を行う適切な医療機関(医師)をご紹介致します。

紹介医療機関

- 東京慈恵会医科大学付属病院(港区新橋)

- 東京女子医大・東医療センター(荒川区 尾久)

- 国際医療福祉大学・三田病院(港区)

- 独協医大越谷医療センター(埼玉県越谷市) その他

年齢による難聴って何歳ころからやってきますか?

50歳台後半から徐々に始まります。

50歳台後半から徐々に始まります。

●加齢による難聴の多くはご両親から受け継いだ遺伝的な素因があります

●長期間にわたり騒音下でお仕事をされていた方は、特に難聴の進行が早い傾向がみられます。特に高音部の聴力の低下から始まるケースが多いため、耳鳴りという症状が人により出る程度で、気が付かないうちに徐々に進行するのが一般的です。「何て言っているのか聞き取りづらくなる」というのが難聴の本質です。 難聴を放置すると認知症のきっかけになります。

- 低い声が聞き取りにくい

- 耳鳴りが最近特に気になる

- 家族と同じ音量だとテレビの音が聞き取りづらく、家族からも難聴を指摘される

以上のような症状が気になりだしたら、早めに受診され聴力検査をしてみましょう。

当院では補聴器認定技能士が常駐する補聴器店をご紹介しております。

- 補聴器を購入する際は「葛飾区の補聴器購入費用助成制度」がございます

- 「補聴器相談医」として登録されています

- 「難聴による身体障害者」の申請は当院で行えます

しかし「ここ数日急に難聴や耳鳴りが・・・」というケースは急性の難聴を疑い、早期の聴力検査をお勧めします。

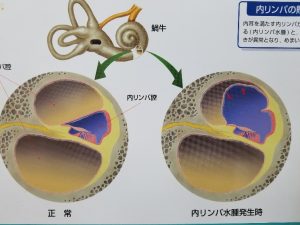

メニエル病の仕組みについて

蝸牛型メニエル:低音部を中心として聴力の低下を起こす難聴型(聴力変動)のメニエル

前庭型メニエル:めまい症状を中心にして起こるめまいのメニエル

メニエル症候群:めまい症状と難聴症状が同時におこるタイプ

遅発性メニエル:蝸牛型メニエルの後に前庭型タイプを合併するメニエル

熱帯魚の水槽を思い浮かべてみて下さい。 内耳の中の蝸牛(かぎゅう)と前庭(ぜんてい)という2つの水槽があり、その中はリンパ液で満たされ、水槽の床には神経細胞(有毛細胞)が海草のように敷き詰められています。その水槽には蛇口と排水口があり、 リンパ液はバランスよく水槽に入っては出て行くことにより、いつも水槽内は良好な水圧が保たれています。ところが何かの原因により排水口がつまってしまい、次第に水槽内の水量が増してきて神経細胞が水圧に負けて神経障害を起こしてしまします。この出来事が蝸牛で起こると蝸牛型(難聴)メニエルになり、 前庭で起こると前庭型(めまい)メニエルになるというのがその仕組みです。

蝸牛型メニエル病 について

症状

低音域の聴力が下がると「耳がボーッとして塞がった感じ・高い山に登ったような感じがする」などの耳閉感を訴えて病院を受診されます。このことは聴力検査により確認することができます。

5つの特徴

- 女性に多い病気です

- 治療が早ければ治りやすい病気です

- 再発が多い病気です

- 1日の中で症状が変化します (日内変動)

- 天気が悪くなる数日前になると悪化する事が多い病気です (天候に左右される)

治療について

- イソバイド液(利尿薬)・五苓散(漢方)/ 内耳の水圧を下げる

- リーゼ・デパス(緊張緩和薬)/ 排水機能を回復する

- ビタミンB12・トリノシン

- ステロイド(神経の再生を図る) : 内服薬と点滴薬があります(併用することもあり)

*発症から受診まで日数か経ってしまった、難聴の程度が重症、年齢いっているなどの場合は点滴治療を行う場合があります

注意

- 入浴と適度な飲酒は血行を良くするので構いません

- 睡眠不足・過度な振動を伴う運動(長距離運転も)・騒音(長時間のヘッドホン)などは厳禁です。音や振動を回避することが内耳の安静の第一です。

突発性難聴について

ある日突然起こる難聴を突発性難聴といいます

症状

1. 難聴 :急にある日聞こえが悪くなる・聞こえなくなる

2. 耳鳴り :キーンという金属音やセミが鳴くような耳鳴り

3. めまい症状:回転性(グルグル回る)めまいを伴う場合もあります

原因

① ウィルス感染説

風邪症状にともない発症するとうい説(ヘルペス・はしか・インフルエンザなど)

② 血液循環障害説

血管収縮・血栓などにより内耳を栄養する血液循環が悪くなり、酸素や栄養が行かなくなるという説

③ ストレス説

さまざまなストレスが自律神経(交感・副交感神経)に影響をおよぼし①.②のよう な状況を作り出してしまうと説

経過の特徴

① 原則的に治療が早いほど、年齢が若いほど治る可能性が大きい

*1週間以内の治療開始が望ましい

② 治療を開始して2週間以内に聴力の改善がないと予後不良

*6~8週間で症状は固定して改善が厳しい

治療法

- ビタミンB1 (内耳の神経細胞の再生)

- 代謝改善薬 (内耳の血液循環を改善する)

- ステロイド治療 (内服や点滴治療により内耳循環を改善させる)

- 重症の場合は入院による治療と検査が必要な場合がある

注意点

入浴・適度な飲酒は血液循環をよくするため構いません

睡眠不足・振動をともなう過度な運動(長時間の運転など)・騒音は控えて下さい

耳鳴について

多くは「ジ~」というセミが鳴くような音、もしくは「キーン」という金属音のような音を耳鳴りとして訴えることが多いようです。加齢による高音部の難聴の進行がその原因であることが多いですが、その明らかな原因や治療はいまだに確立されていません。

多くは「ジ~」というセミが鳴くような音、もしくは「キーン」という金属音のような音を耳鳴りとして訴えることが多いようです。加齢による高音部の難聴の進行がその原因であることが多いですが、その明らかな原因や治療はいまだに確立されていません。

まず聴力検査を行い、ご自分の現在の聴力を正しく評価しましょう。

- 加齢による難聴の進行が原因の耳鳴り

- 突発性難聴やメニエル病など原因が明らかな耳鳴り

- 原因不明な耳鳴り

耳鳴りを和らげるには内服薬による治療があります。 耳鳴りの原因がメニエル病や突発性難聴によるものであれば、それらの病気を治すことで耳鳴りが改善します。改善しない場合、耳鳴りを健康のバロメーターとしてお付き合いする方法もあります。耳鳴りは昼も夜も鳴っていることがほとんどですが、昼は周囲の音が大きいため気にならないことが多ようです。夜は周囲が静かなため気になることが多いようです。昼間から耳鳴りが大きい場合は、「血圧の上昇やその他体調が不良なのだ」と判断し、睡眠時間を充分に取るなど健康に留意しましょう。

耳鳴りを和らげるには内服薬による治療があります。 耳鳴りの原因がメニエル病や突発性難聴によるものであれば、それらの病気を治すことで耳鳴りが改善します。改善しない場合、耳鳴りを健康のバロメーターとしてお付き合いする方法もあります。耳鳴りは昼も夜も鳴っていることがほとんどですが、昼は周囲の音が大きいため気にならないことが多ようです。夜は周囲が静かなため気になることが多いようです。昼間から耳鳴りが大きい場合は、「血圧の上昇やその他体調が不良なのだ」と判断し、睡眠時間を充分に取るなど健康に留意しましょう。

めまいについて

めまいの多くは内耳に原因があることが多いようです。とくに回転するめまいの80%以上は内耳が原因と言われています。めまいの専門医は耳鼻咽喉科医と自負しています。内耳のバランス機能はもともと左右全く均等ということはありません。多少の不均衡な内耳機能で私達は日常生活を送っています。それが様々な原因により、ある日急にもしくは徐々に大きな内耳機能の不均衡さが増してめまい症状が起こると思われます。

めまいの診断で最も重要なことは問診(患者さんの訴え)から得られる情報です。

めまいの診断で最も重要なことは問診(患者さんの訴え)から得られる情報です。

「めまいの80%は問診でわかる」と言う名医もいます。

- 暗視野赤外線装置を用いた眼振検査(眼球の揺れから診断)

- 聴力検査

- 重心動揺計を用いた平衡機能検査(バランス検査)

より正確なめまいの診断と治療を行っております。場合によりCTやMRIによる検査が必要な場合は、提携医療機関において画像検査を行っております。また内耳以外が原因となるめまいが疑われた場合は、脳神経外科など適切な医療機関(医師)をご紹介いたします。また既にMRIを検査した方は、検査された病院でその結果をCD-ROMに写して頂き、ご持参頂ければ診断の助けとなります。『めまいナビ』に大変わかりやすく説明記事があります。参考にご覧下さい